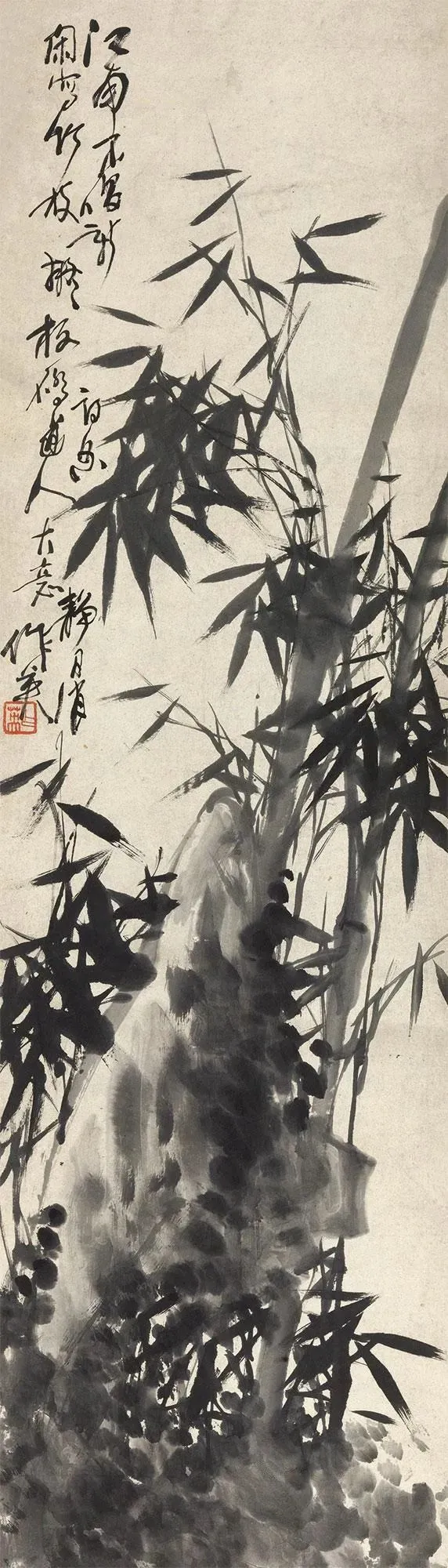

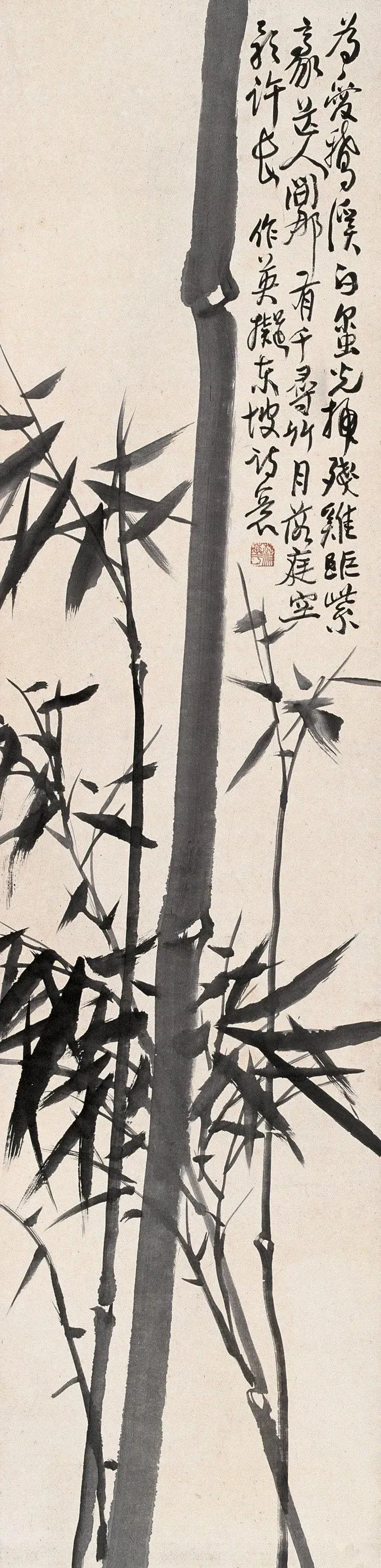

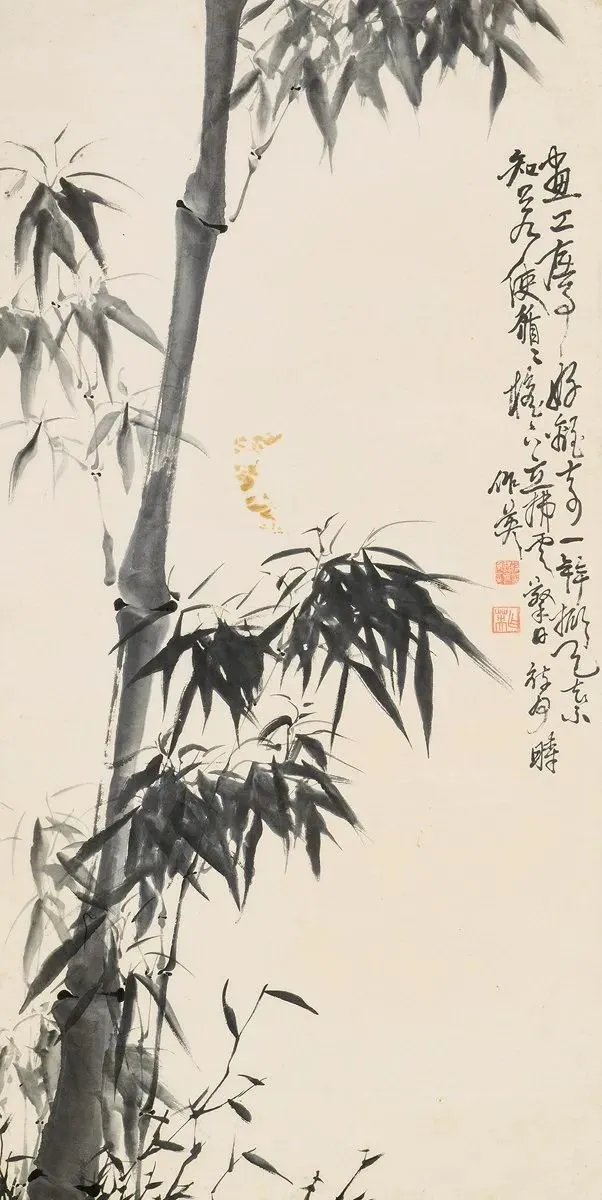

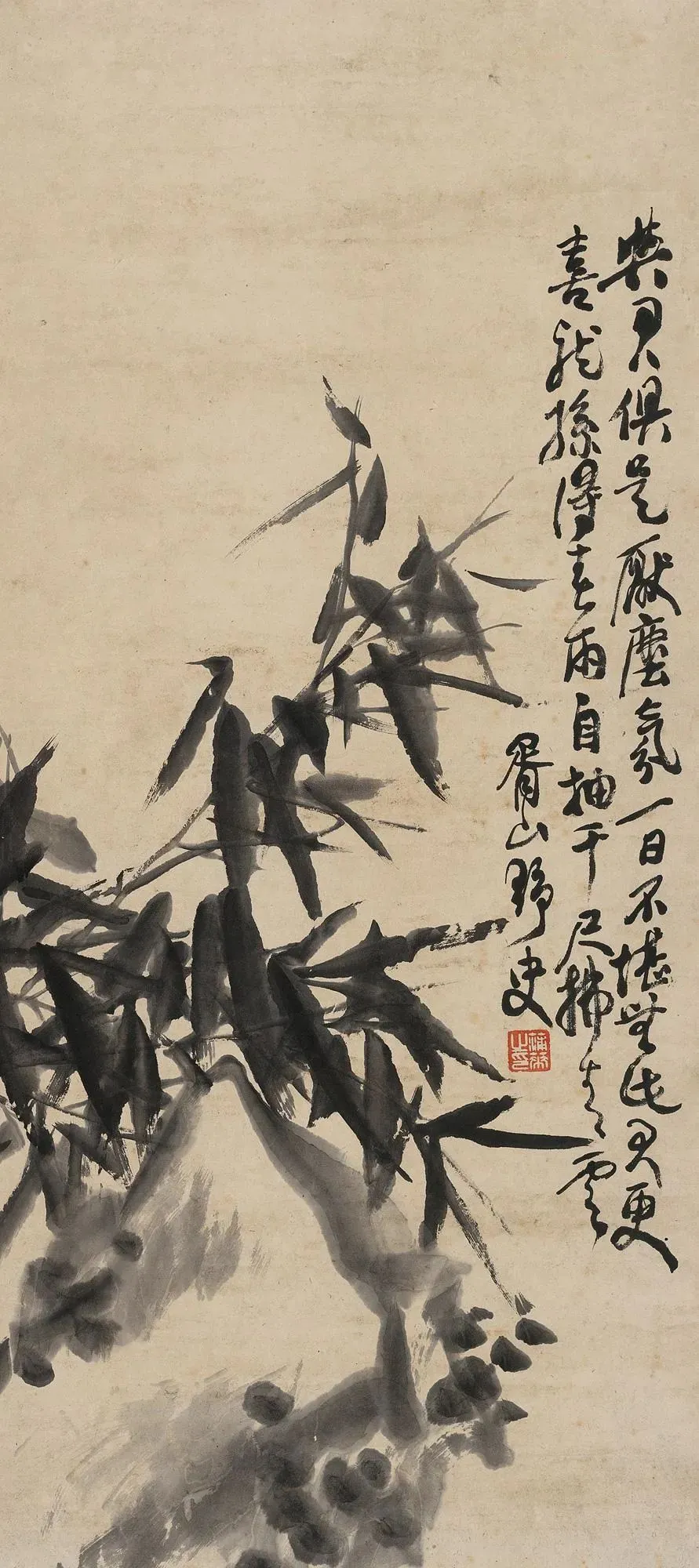

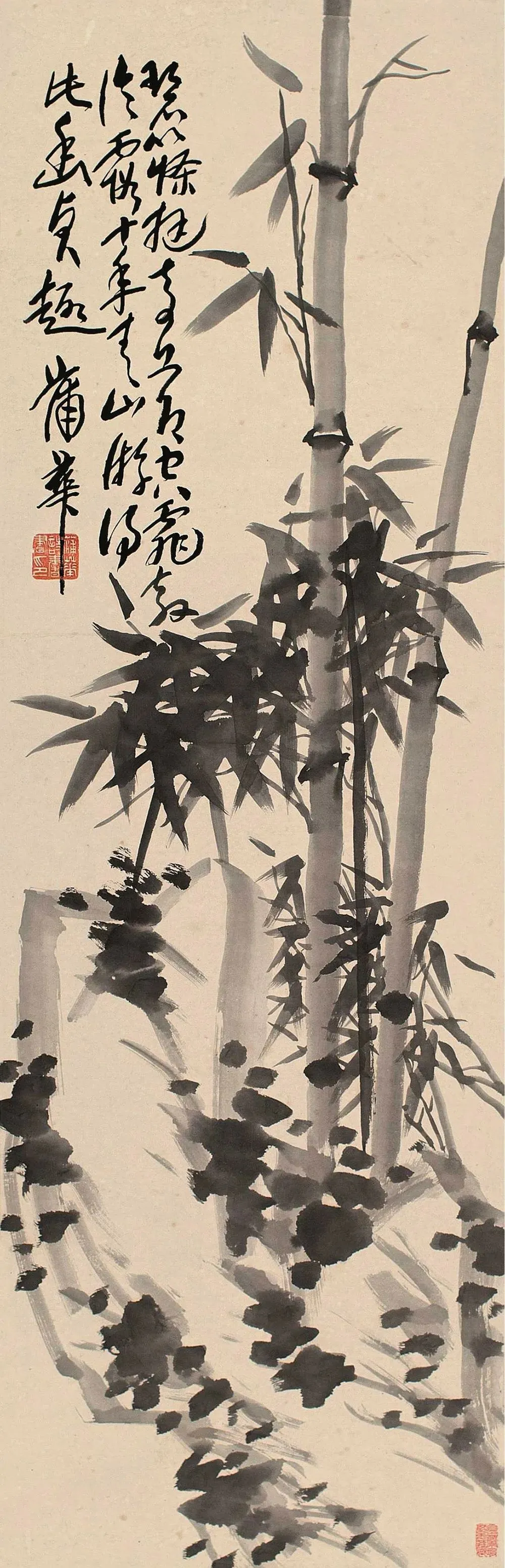

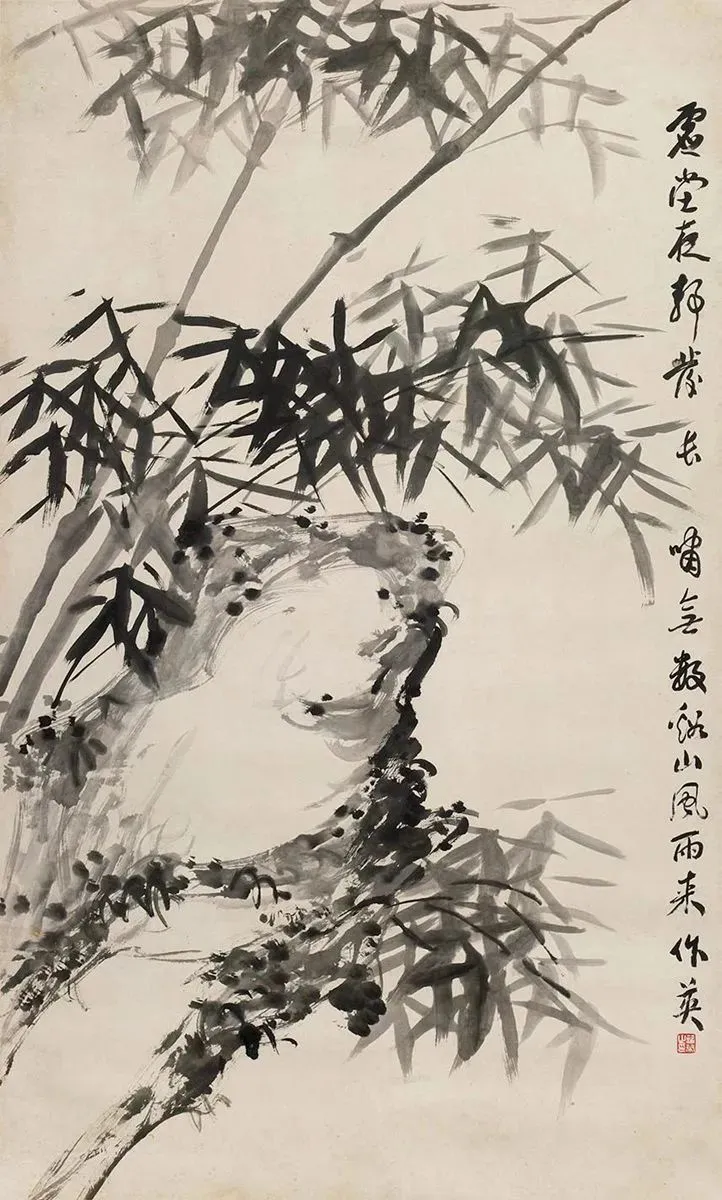

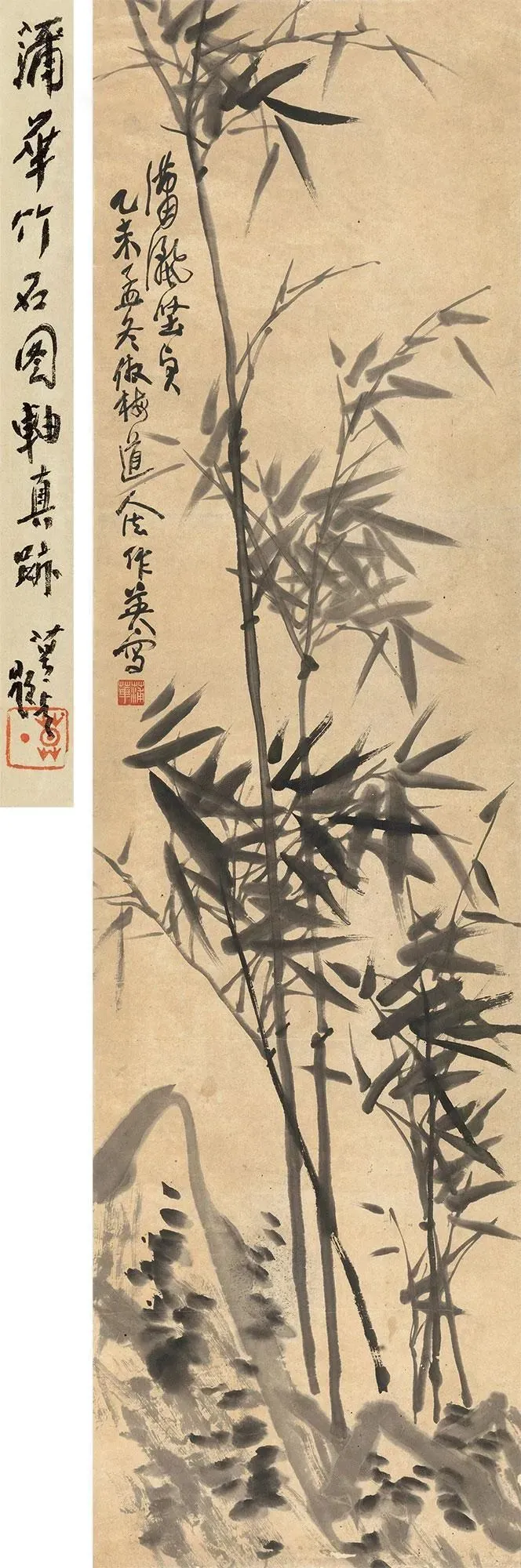

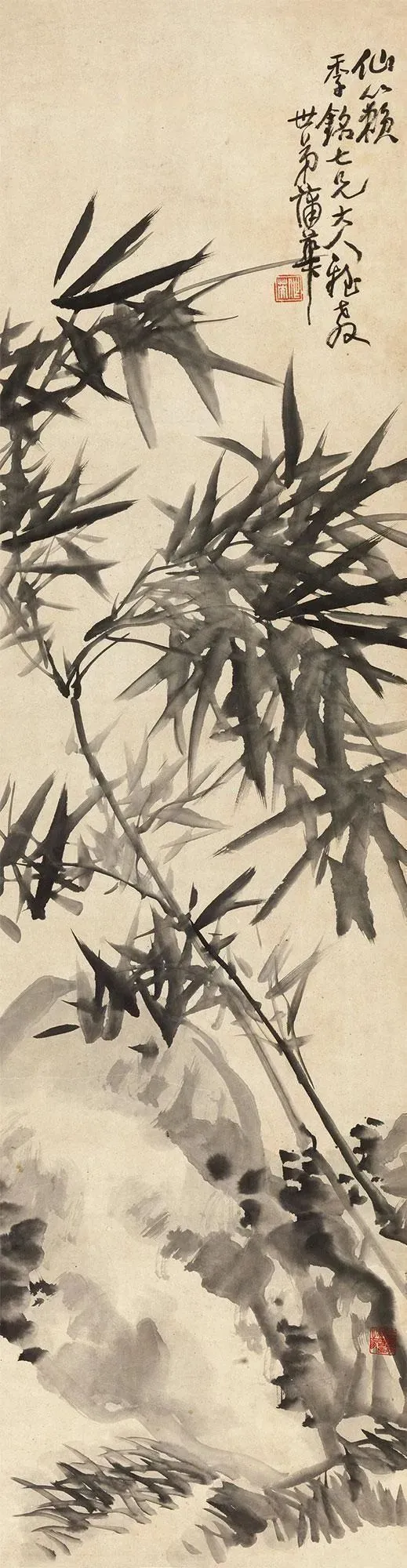

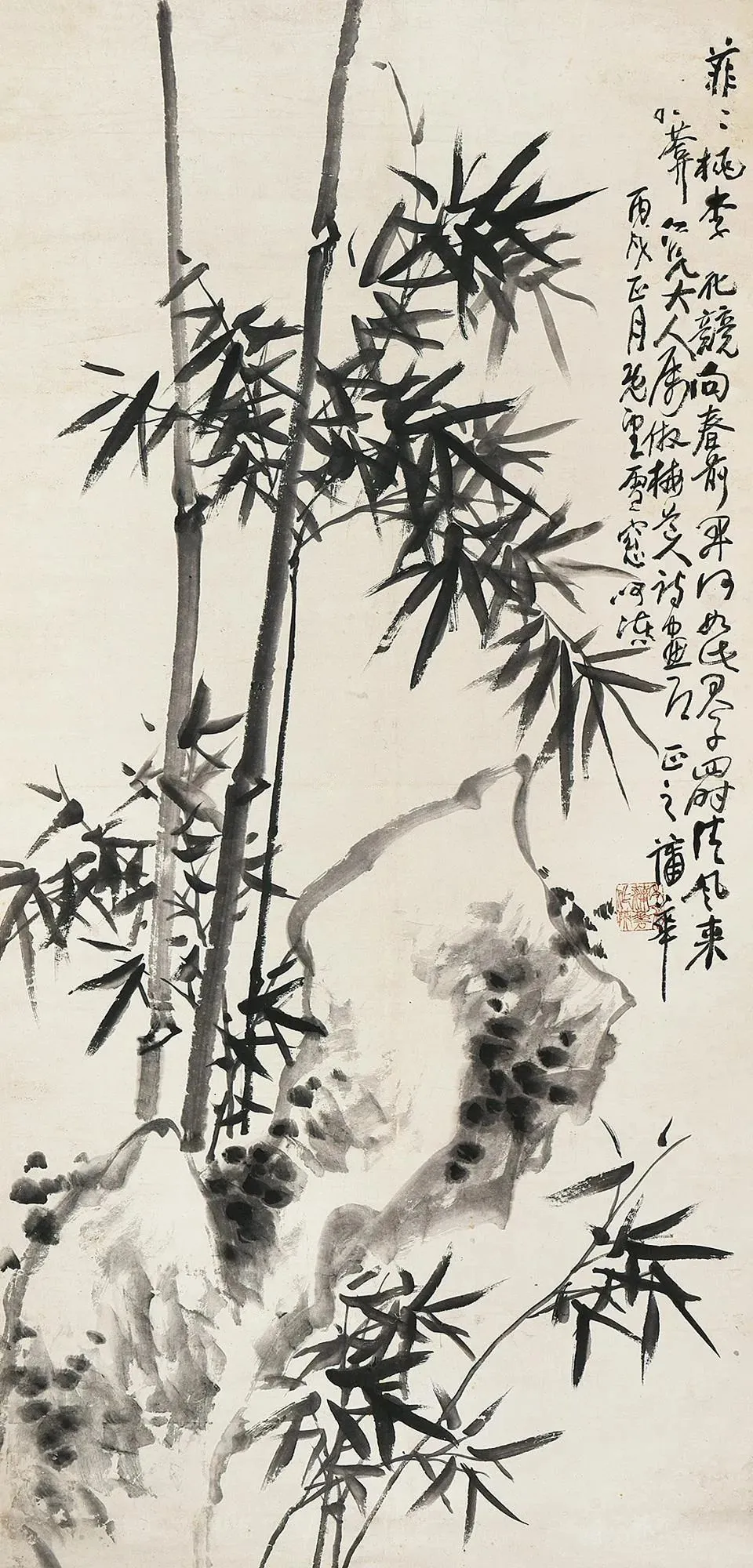

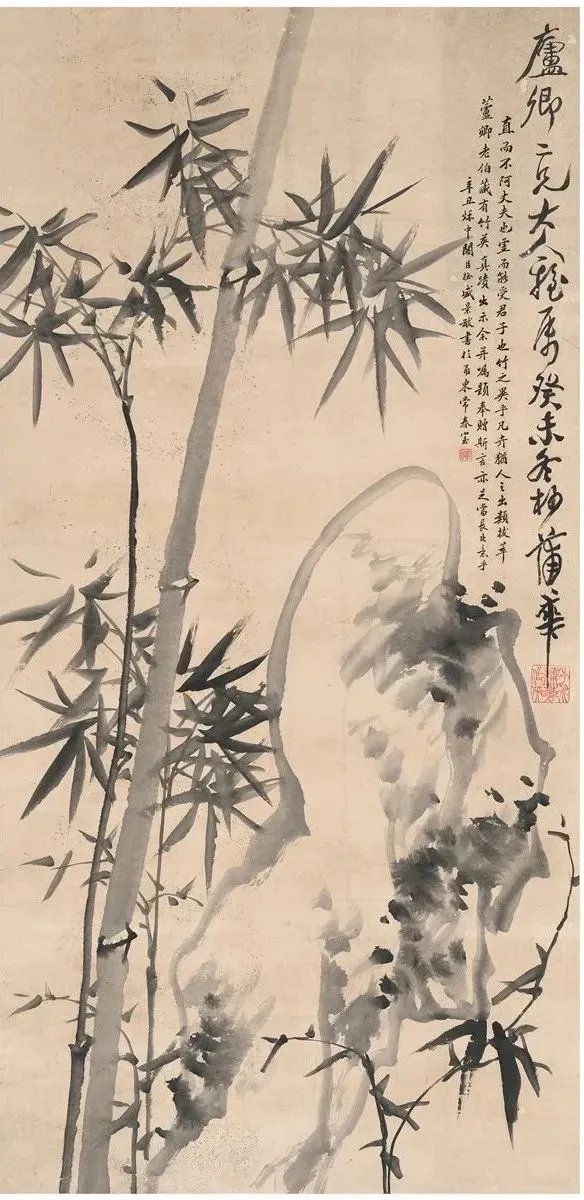

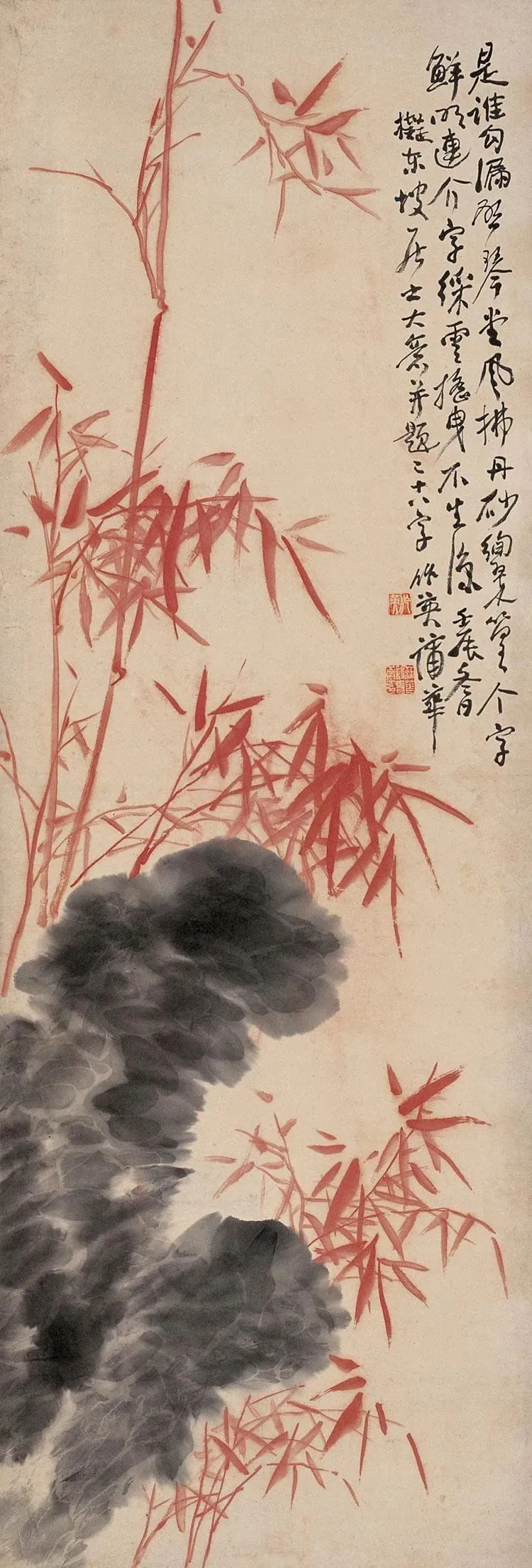

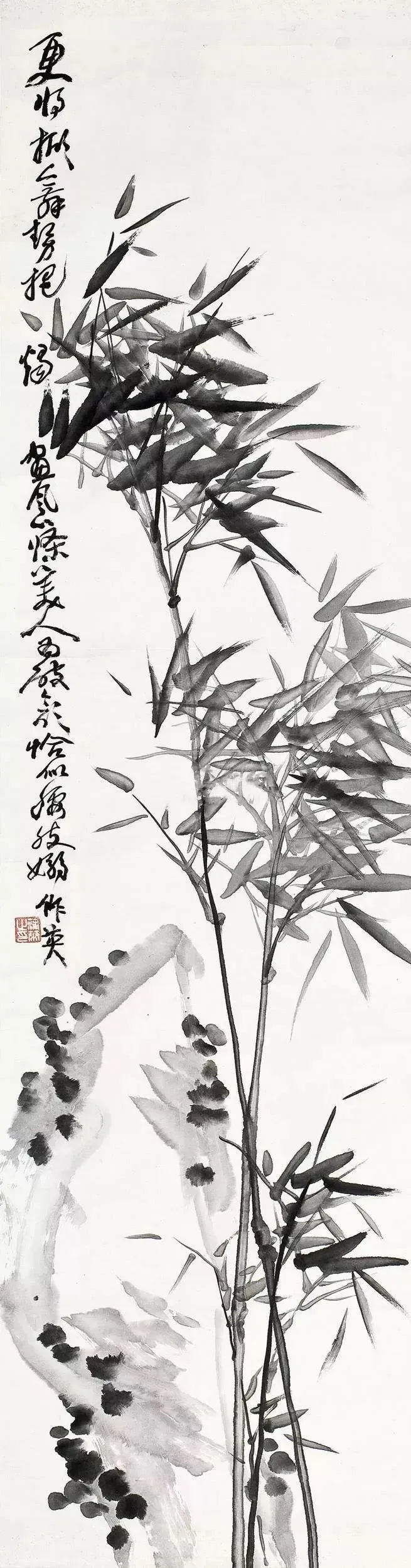

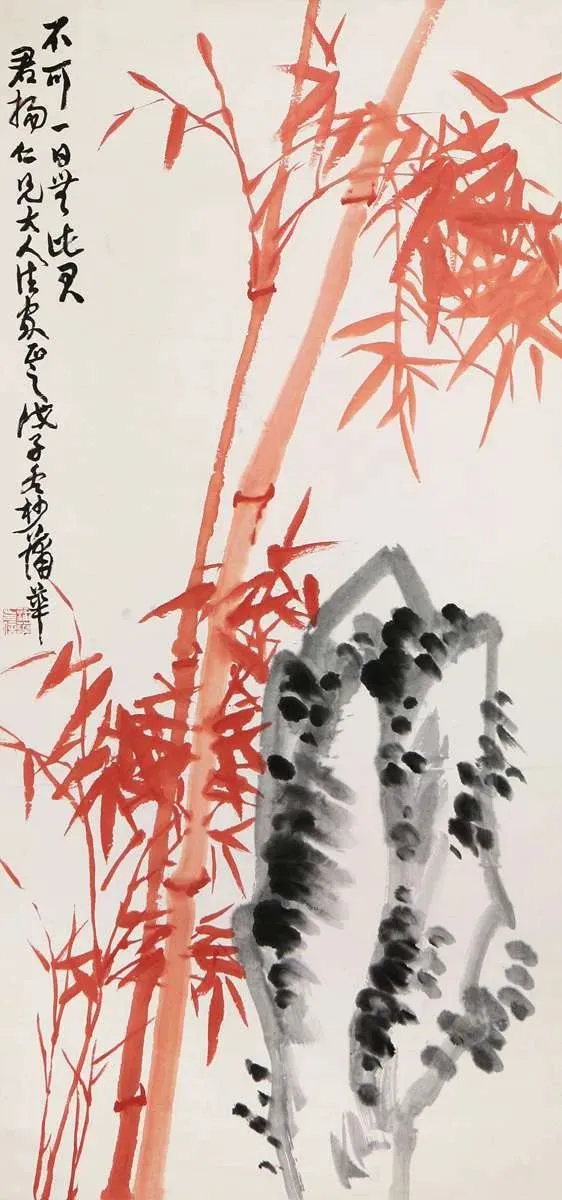

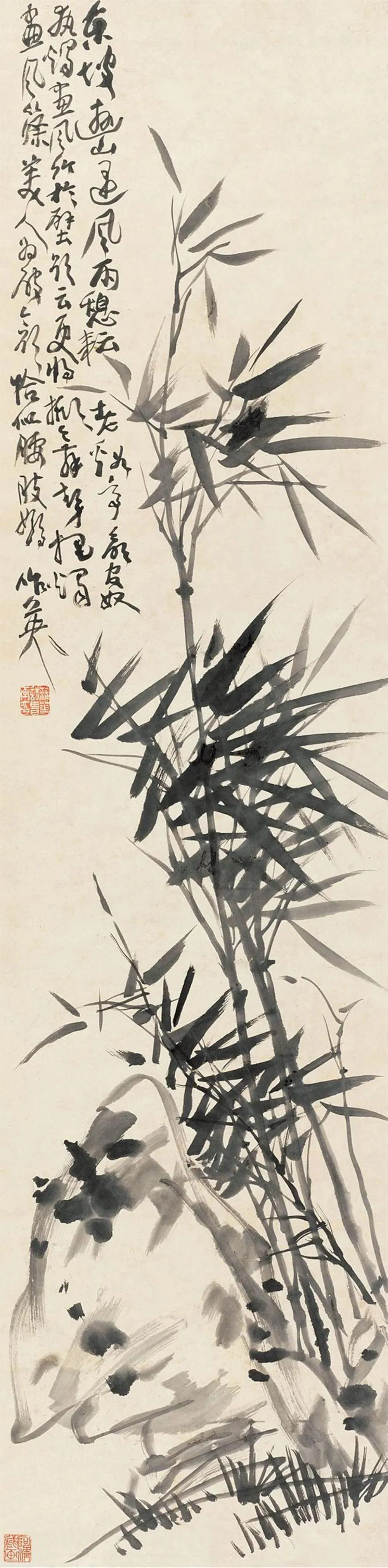

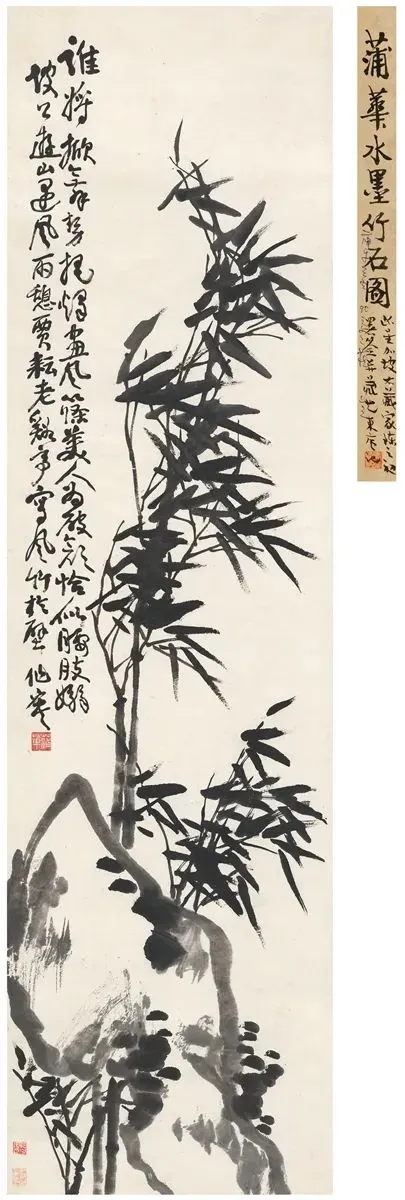

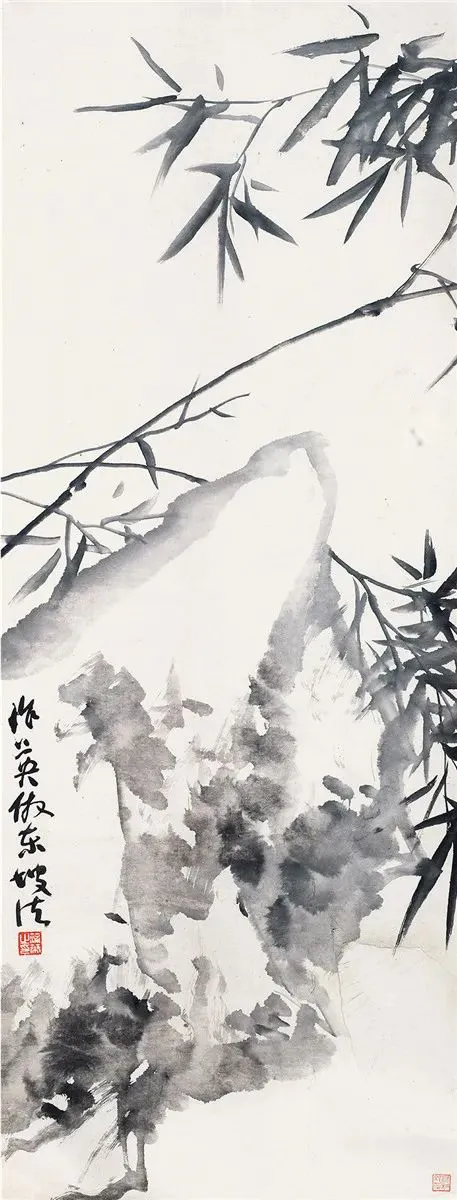

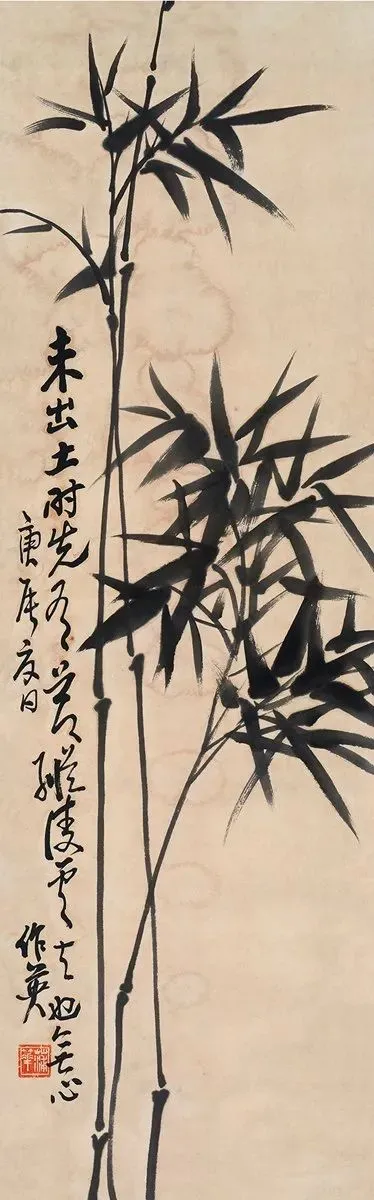

蒲华笔下的竹,是蘸着酒意写的狂草。那些横斜的枝干不似文人画中的谦谦君子,倒像被雷火劈过的焦木,带着劫后余生的癫狂。墨团在生宣上恣意漫漶,浓处如漆,淡处似烟,全然不顾"竹贵有节"的古训——这哪里是写竹,分明是借竹竿当剑,在纸面上劈开一道突破传统的裂帛之声。

其画竹法门暗合禅宗"当头棒喝"的机锋。传统画竹讲究"起手式",蒲华却偏要打破章法:竹叶堆叠如暴雨倾盆,枝干交错似乱藤缠树,甚至让墨迹溢出画外,侵占观者的想象空间。这种"失控"的笔法,恰是画家对"画竹须有竹影在胸"的嘲弄——当世人执着于形似时,他早已将竹子化为自己酒葫芦里倒出的醉意。

更耐人寻味的是那些"不完美"的细节:某处竹节突然断裂,某片竹叶墨色凝滞如淤血。这些看似败笔的痕迹,实则是蒲华故意留下的生命印记。就像他题在画上的诗句"竹影扫尘尘不动",墨团中的瑕疵恰似尘世污垢,而竹枝的狂放姿态正是对"完美"的超越。当观者皱眉于这些突兀之处时,已然落入画家布下的陷阱——真正的清高,原是容得下瑕疵的。

这种泼墨写竹的实践,本质是一场修行仪式。蒲华用狼毫笔代替木鱼,将宣纸化作蒲团,每一滴墨汁都是对"应如何"的反抗。当现代人纠结于"新水墨"的边界时,这位晚清画僧早已用行动证明:最先锋的创作,是让笔墨回归到最原始的生命冲动,让竹子从符号中解脱,重新成为大地生长的野物。

驰盈配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。